ZAK

25

24

ZAK

SERIE

INS SCHWARZE

Willi Tell

So gute Worte

Früher waren mir manche

Worte so richtig sympathisch.

Sie klangen einfach gut und

tönten nach „Mir nach!“. Mo-

dern – war das Gegenteil von

ewiggestrig. Flexibel – nur

nicht starr und stumpf werden!

Reform – Veränderung und so-

mit Verbesserung. Schlanker

Staat gegen überbordende Bü-

rokratie.

Die Lebenserfahrung lehrt

mich nun, diesen Ausdrücken

zu misstrauen. Bei „Moderni-

sierung des Arbeitsrechts“ stei-

gen mir die Grausbirnen auf.

Bei „Reform“ denke ich auto-

matisch an das Bildungswesen

und dass nach all den gut ge-

meinten Reformen immer we-

niger Schulabgänger lesen und

schreiben können. „Flexible Ar-

beitszeiten“ bedeutet im Klar-

text, dass es immer weniger an

Verlässlichkeit gibt, auf die ich

mich einstellen kann. Und dass

wir unser tagtägliches Leben

immer mehr fremdbestimmen

lassen.

Willi Tell

FRISCH

GEPRESST

AUS DER AK-BIBLIOTHEK

r

Robert Misik / Welzer,

Harald / Schörkhuber,

Christine: Arbeit ist

unsichtbar.

Die bisher nicht erzählte

Geschichte, Gegenwart und

Zukunft der Arbeit.

Diese Sammlung erzählt über

die Welt der Arbeit: über Ar-

beitsstolz und emotionale Kom-

petenz, über Kooperation und

Solidarität. Über Hierarchien und

Effizienz, über Respekt und Iden-

tität und über die politische Ge-

schichte der Arbeiterbewegung.

„Arbeit ist unsichtbar“ ist das

Begleitbuch zur gleichnamigen

Ausstellung im Museum Arbeits-

welt in Steyr.

Marc-Uwe Kling:

Quality Land.

Roman.

Willkommen in Quality Land, in

einer nicht allzu fernen Zukunft:

Alles läuft rund – Arbeit, Freizeit

und Beziehungen sind von Al-

gorithmen optimiert. Trotzdem

beschleicht den Maschinenver-

schrotter Peter Arbeitsloser im-

mermehr dasGefühl, dassmit sei-

nem Leben etwas nicht stimmt.

Wenn das System so perfekt ist,

warum gibt es dann Drohnen,

die an Flugangst leiden, oder

Kampfroboter mit posttrauma-

tischer Belastungsstörung? War-

umwerden dieMaschinen immer

menschlicher, aber die Menschen

immer maschineller?

Peter Heintel:

Zeitfragen.

Gegen die Beschleunigung –

für eine andere Zeitkultur.

Ein philosophischer Begleiter.

Früh wie kein anderer hat der Kla-

genfurter Philosophieprofessor

Peter Heintel darauf hingewie-

sen, wie wichtig gelegentliches

Innehalten für den Menschen

ist. Heintel, Gründer des „Ver-

eins zur Verzögerung der Zeit“,

ist seit Langem überzeugt, dass

Entschleunigung nottut. Er zeigt,

wie wichtig es für den Menschen

und die Gesellschaft ist, von Zeit

zu Zeit innezuhalten, um sich

von fremdbestimmten Vorgaben

zu lösen und auf den eigenen

Rhythmus zu besinnen.

Österreichischer Jagd- und Fischerei-Verlag

Picus Verlag

Ullstein Verlag

Der 8-Stunden-Tag.

Für

die meisten von uns Norma-

lität – und dennoch immer in

Diskussion. Während andere

Länder mit einer Verkürzung

experimentieren, geht es bei

uns in Richtung 12-Stunden-

Tag. Zeit für einen Blick in

die Vergangenheit, zu vielen

Kämpfen um eine geregelte

Arbeitszeit.

D

er Rückblick zeigt, dass

eine kürzere Arbeitszeit

nicht immer selbstverständlich

war, sondern über Jahrzehnte

hinweg von der Arbeiterschaft

erkämpft werden musste. Im

Zeitalter der Industrialisierung

war die herrschende wirt-

schaftliche Auffassung, dass

die Arbeitskraft eine Ware sei

und ihr Preis, ebenso wie die

Tagesarbeitszeit, sich nach

Angebot und Nachfrage richten

soll. Die Lohnarbeit entstand.

In den Fabriken wurden auf-

wändige Arbeitsschritte in vie-

le, kleine und leicht erlernbare

Teilschritte zerlegt.

Arbeiten bis zum Umfallen

Für die neue gesellschaftliche

Klasse – die Arbeiterschaft –

waren Arbeitszeiten von zwölf

bis 16 Stunden die Regel.

Man arbeitete praktisch bis

zum Umfallen. Zum Schutz

der Arbeiterschaft forderte

die Arbeiterbewegung eine

Regelung und Verkürzung der

Arbeitszeit.

1884 erstreikten Bergarbeiter

eine erste gesetzliche Arbeits-

zeitbeschränkung. Die täglich

zulässige Arbeitszeit in den

Bergwerken betrug nun zehn

Stunden. 1885 folgten die

Arbeiterinnen und Arbeiter in

den Fabriken mit einer Höchst-

grenze von 11 Stunden, einer

vorgeschriebenen Einhaltung

von Arbeitspausen sowie der

Festlegung der Sonn- und

Der lange Kampf

um geregelte Arbeitszeiten

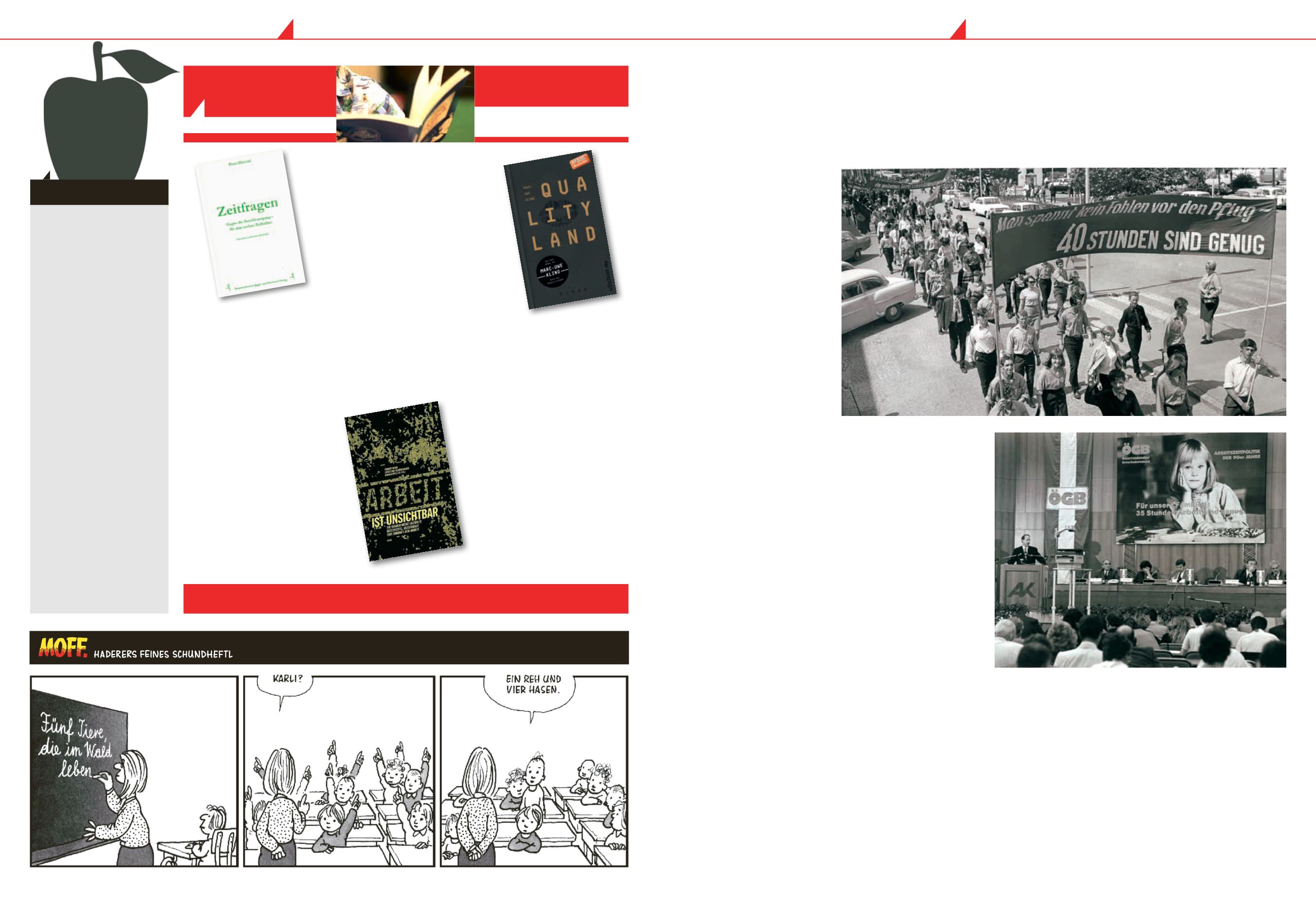

Zwei Jahre vor der gesetzlichen Verankerung der 40-Stunden-Woche im

Jahr 1969 ging die Gewerkschaftsjugend in Krems für dieses Anliegen

auf die Straße. 1991 wurde bei einer ÖGB-Versammlung eine weitere

Arbeitszeitverkürzung diskutiert.

Vom 1. bis 31. August ist die Bibliothek geschlossen!

Gerne beraten wir Sie in dieser Zeit telefonisch: 05 77 99/23 78

Feiertagsruhe. Bereits 1890

demonstrierten weltweit bei

den 1.-Mai-Feiern die Arbeit-

nehmer und Arbeitnehmerin-

nen für einen 8-Stunden-Tag.

Die Parole lautete 8 Stunden

Arbeit, 8 Stunden Schlaf, 8

Stunden Erholung.

8-Stunden-Tag ab 1918

Nach dem Ersten Weltkrieg re-

alisierte die Sozialdemokratie

einen großen Teil ihrer Reform-

vorstellungen. Neben Ferdi-

nand Hanusch, Gewerkschafter

und Leiter des Staatsamtes für

soziale Fürsorge, kamen An-

regungen für eine umfassende

Arbeitszeitreduzierung von der

internationalen Arbeitsorgani-

sation, die durch die Friedens-

verträge geschaffen wurde. Der

8-Stunden-Tag wurde erreicht

und dessen Einhaltung durch

Strafsanktionen und Anspruch

auf Überstundenzuschlag ab-

gesichert.

Rückschlag im Faschismus

Im Austrofaschismus und

unter den Nationalsozialisten

kam es zu einer Verschlechte-

rung der Arbeitszeitregelun-

gen. Die tägliche Arbeitszeit

wurde verlängert und – wie

schon im 19. Jahrhundert –

vom Unternehmer bestimmt.

Die Interessen der Arbeiter-

schaft blieben weitgehend

unberücksichtigt.

40-Stunden-Woche

Erst 1959 wurde mit Hilfe der

Gewerkschaft die 45-Stun-

den-Woche vereinbart. Die

Arbeiterbewegung setzte in

der Folge die Verkürzung der

wöchentlichen Arbeitszeit bei

vollem Lohnausgleich durch.

1969 wurde die 40-Stunden-

Woche im Arbeitszeitgesetz

verankert und 1975 umgesetzt.

In den darauffolgenden Novel-

lierungen wurden unter ande-

rem die Teilzeitarbeit und die

sogenannte „Flexibilisierung

der Arbeit“ geregelt.

AG

ALLERLEI

ÖGB Bildarchiv (2)